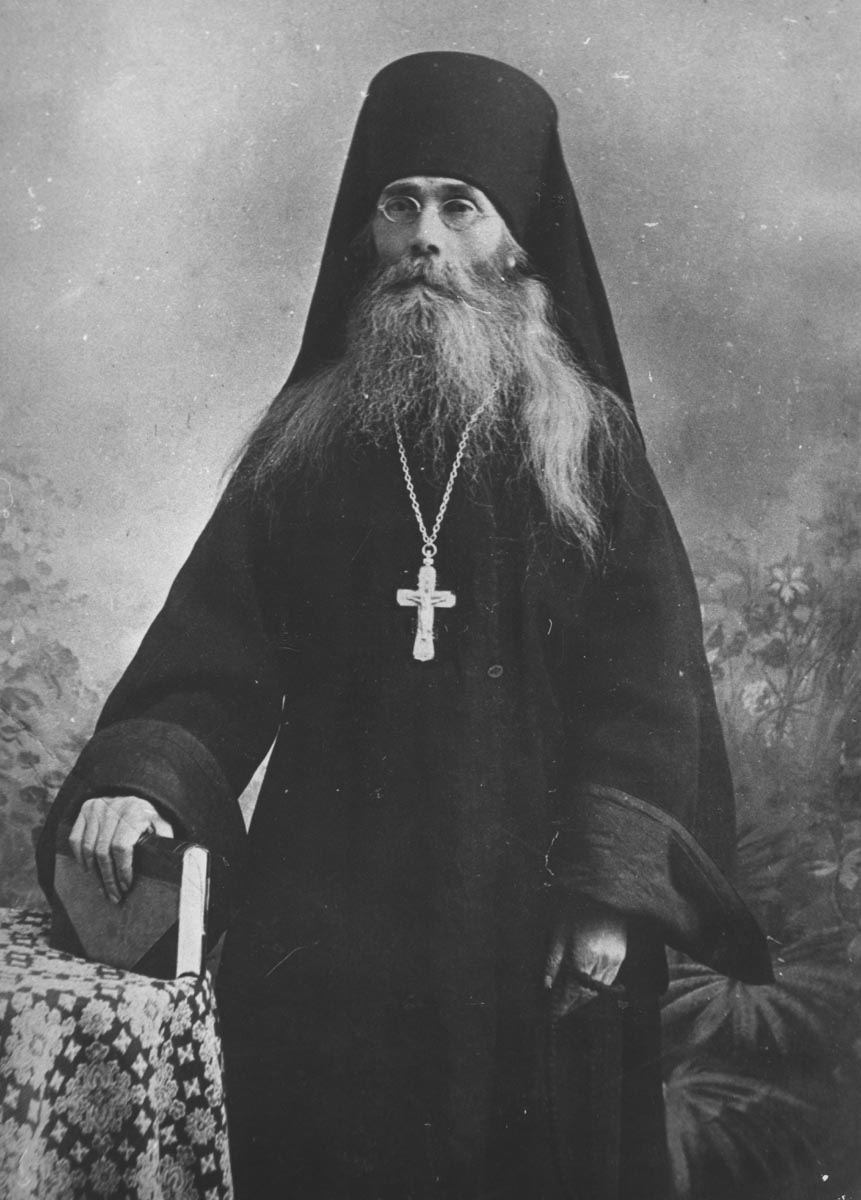

Памяти преподобного Варсонофия Оптинского

1/14 апреля – день памяти преподобного Варсонофия Оптинского (Плиханкова)

Жаждай да грядет ко Мне и да пиет.

Ин. 7:37

Давно в душе моей желание таится –

Все связи с миром суетным прервать,

Иную жизнь – жизнь подвига начать:

В обитель иноков навеки удалиться,

Где мог бы я и плакать и молиться!

Избегнувши среды мятежной и суровой,

Безропотно нести там скорби и труды

И жажду утолять духовной жизнью новой,

Раскаянья принесть достойные плоды

И мужественно встать в победные ряды

Великой рати воинства Христова.

Преподобный Варсонофий Оптинский. Желание. 1903

Один из четырнадцати великих преподобных старцев Оптиной пустыни, преподобный Варсонофий (в миру Павел Иванович Плиханков) входит в их Собор, 11/24 октября). По смерти своей несколько раз являлся Оптинским инокам. Продолжал и продолжает помогать верующим. Преподобный Варсонофий прославлен в лике преподобных в 2000 году.

…Продолжая традиции оптинского старчества, преподобный Варсонофий «таскал души из ада». По воспоминаниям его духовных чад, он обладал даром прозорли

вости не менее других старцев. Особенно этот дар проявлялся при совершении им таинства Исповеди. По милости Божией ему открывалась жизнь приходящих к нему людей. Преподобный Варсонофий видел человеческую душу, и это давало возможность воздвигать падших, помогать человеку вспомнить забытые грехи, направлять его с ложного пути на истинный, исцелять болезни душевные и телесные, изгонять бесов.

«Такой дар, – пишет о старце в своем описании Оптиной пустыни И. М. Концевич, – требует непрерывного пребывания в Боге, святости жизни. Многие видели старца Варсонофия как бы в пламени во время Божественной литургии… Поистине он уподобился своим великим предшественникам и встал в победные ряды великой рати воинства Христова».

На склоне лет старец Варсонофий писал:

«Все мои действия и желания сводились к одному — охранить святые заветы и установления древних отцов-подвижников и великих наших старцев, во всей их Божественной красоте, от различных тлетворных веяний мира сего…».

Его путь в монастырь был долог и нелегок, в миру прошло 46 лет – большая часть жизни. Кадетский корпус, военная служба, блестящая карьера. Прямая возможность к стяжанию всех мирских благ. Но духовное направление, привитое ему благочестивыми родителями ещё в детстве, получило перевес над другими интересами, и он решил посвятить себя Богу.

***

Павел Иванович Плиханков, будущий старец Оптинский Варсонофий, родился в Самаре 5 июля 1845 года, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, и считал его своим Небесным покровителем. Он происходил из оренбургского казачества. Мать его, Наталия скончалась при родах, но ребенок остался жив благодаря таинству Крещения, которое немедленно совершил над ним священник.

Дед и прадед мальчика были весьма богаты. Почти все дома по Казанской улице принадлежали семье Плиханковых. Все члены семьи были благочестивыми и глубоко верующими людьми, много помогали находившемуся на этой же улице храму Казанской иконы Божией Матери. Семья считала, что их род находится под особым покровительством Казанского образа Божией Матери.

После смерти матери отец женился вторично, и в лице мачехи Господь послал младенцу глубоко верующую, добрейшей души наставницу, которая заменила ему родную мать.

«Моя мачеха, – рассказывал о себе духовным чадам старец Варсонофий, – была глубоко верующей и необычайно доброй женщиной, так что вполне заменила мне мать… Вставала она очень рано, и каждый день бывала со мной у утрени… Любила она и дома молиться. Читает, бывало, акафист, а я распеваю тоненьким голоском на всю квартиру: «Пресвятая Богородице, спаси нас!».

Однажды, когда мне было шесть лет, был такой случай. Мы жили на даче в своем имении под Оренбургом. Наш дом стоял в огромном саду-парке и был охраняем сторожами и собаками, так что проникнуть в парк незаметным постороннему лицу было невозможно.

Однажды мы гуляли с отцом по парку, и вдруг, откуда ни возьмись, перед нами появился какой-то старец. Подойдя к моему отцу, он сказал:

– Помни, отец, что это дитя в свое время будет таскать души из ада.

Сказав это, он повернулся и исчез. Напрасно потом его везде разыскивали, никто из сторожей не видел его…

Десяти лет я был отдан в гимназию… Потом поступил на службу и поселился в Казани под покров Царицы Небесной…».

***

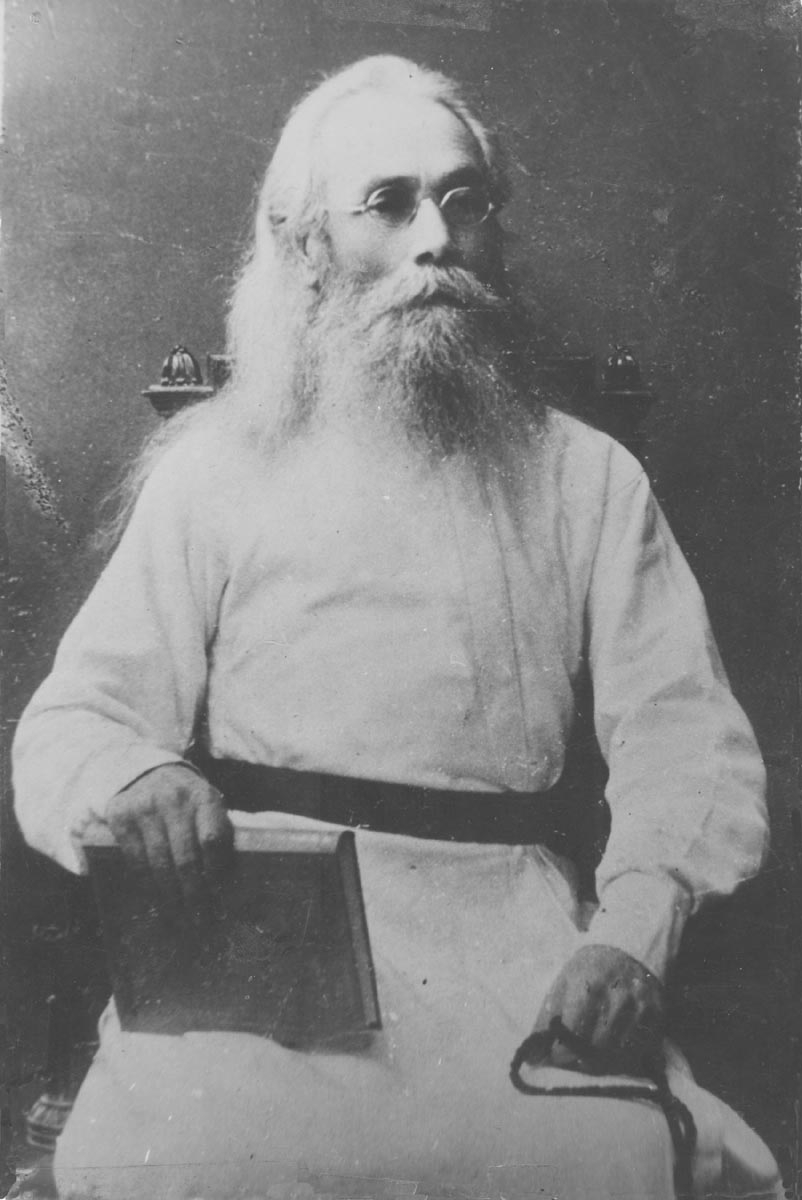

По окончании образования в Полоцком кадетском корпусе, он вступил на военную службу. Его карьера началась при Александре III и стремительно шла в гору. Он дослужился уже до чина полковника Оренбургского казачьего войска в должности начальника мобилизационного отделения и старшего адъютанта Казанского военного округа. Участвовал в пограничных боях в Туркестане. Поговаривали уже и о генеральском чине. Оставалось только жену хорошую найти и зажить своим домом.

Особая, таинственная, неизъяснимая духовная связь существовала между святым праведным Иоанном Кронштадтским и преподобным Варсонофием Оптинским:

«Когда я был еще офицером, – рассказывал старец, – мне по службе надо было съездить в Москву. И вот на вокзале я узнаю, что отец Иоанн служит обедню в церкви одного из корпусов. Я тотчас поехал туда. Когда я вошел в церковь, обедня уже кончалась. Я прошел в алтарь. В это время отец Иоанн переносил Святые Дары с престола на жертвенник. Поставив чашу, он вдруг подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ничего, отходит опять к престолу. Все присутствующие переглянулись и говорили после, что это означает какое-нибудь событие в моей жизни. И решили, что я буду священником. Я над ними потешался, так как у меня и в мысли не было принимать сан священника. А теперь видишь, как неисповедимы судьбы Божии: я не только священник, но и монах».

Зашел как-то Павел Иванович в Казанский монастырь на исповедь и узнал случайно, что настоятеля монастыря зовут игумен Варсонофий. Когда Павел Иванович заметил, что это имя трудное на слух, ему ответили:

«Чем же трудное? Для нас привычное… Ведь в нашем монастыре почивают мощи святителя Варсонофия и архиепископа Гурия…».

С этого дня Павел Иванович стал часто молиться у мощей Казанского чудотворца, испрашивая у него покровительства себе:

«Святителю отче Варсонофие, моли Бога о мне!».

Посещая этот монастырь, он невольно обратил внимание на его бедность и стал помогать: купил лампадку, киот на большую икону, ещё что-то…

«И так полюбил всё в этом монастыре! – вспоминал он. – Воистину: где будет сокровище ваше, тут будет и сердце ваше».

Мысль о монашестве поначалу страшила, уход в монастырь казался делом невозможным. И всё же постепенно созревала решимость оставить мир. Оставалось лишь сделать выбор: в какой обители положить начало иноческому подвигу?

***

В 1891 году он заболел воспалением легких. Врачи считали, что он обречен, да и сам полковник ощущал приближение смерти. Павел Иванович велел денщику читать вслух Евангелие, а сам забылся. И в это время ему последовало чудесное видение: он увидел открытыми небеса и содрогнулся весь от великого страха и света. Вся жизнь пронеслась мгновенно перед ним.

Он был глубоко проникнут сознанием покаяния за всю свою жизнь, и услышал голос свыше, повелевающий ему идти в Оптину пустынь. В его душе произошел переворот, у него открылось духовное зрение, Павел Иванович уразумел всю глубину слов Евангелия. Преподобный Варсонофий, как потом сказал о нем преподобный Нектарий, «из блестящего военного в одну ночь, по соизволению Божию, стал великим старцем». К удивлению всех, больной полковник стал быстро поправляться.

Когда Павел Иванович наконец-то приехал в Оптину и встретился с преподобным Амвросием, старец велел ему покончить все дела в три месяца, сказав, что если он не приедет к сроку, то погибнет.

И тут начались различные препятствия. Приехал полковник Плиханков в Петербург с намерением выйти в отставку, но вместо отставки ему предложили генеральскую должность.

Товарищи смеялись над ним, уплата денег задерживалась, он не мог расплатиться со всеми, с кем нужно, искал денег взаймы и не находил. Но его выручил старец Варнава из Гефсиманского скита: указал ему, где достать денег, и торопил исполнить Божие повеление.

Знакомые находили ему даже невесту. Только мачеха его радовалась и благословила его на иноческий подвиг.

С Божией помощью Павел Иванович преодолел все препятствия. Он твердо решил ехать в Оптину пустынь и остаться там навсегда. И явился в Оптину в последний день своего трехмесячного срока. Старец Амвросий лежал в гробу, и он приник к его гробу.

***

В декабре 1891 года Павел Иванович был принят в число братства Предтеченского скита. И преемник старца Амвросия, преподобный Анатолий (Зерцалов) дал ему послушание быть келейником при преподобном старце Нектарии.

26 марта 1893 года Великим постом послушник Павел был пострижен в рясофор, в декабре 1900 года по болезни пострижен в мантию с именем Варсонофий, 29 декабря 1902 года рукоположен в иеродиакона, а 1 января 1903 года был рукоположен в сан иеромонаха…

Около старца Нектария преподобный Варсонофий прошел в течение десяти лет все степени иноческие, вплоть до иеромонаха, и изучил теоретически и практически святых отцов.

В 1903 году высокопреосвященный Антоний, митрополит Санкт-Петербургский, вызвал его для высшего назначения, но преподобный Варсонофий, по смирению и любви к уединенной жизни, уклонился от предложения владыки и остался в Оптиной,

В 1903 году преподобный Варсонофий был назначен помощником старца и одновременно духовником Шамординской женской пустыни и оставался им до начала войны с Японией.

Почти совсем не сохранилось документов и свидетельств о жизни старца до поступления его в число братии Оптиной пустыни. Преподобный Варсонофий, слава Богу, сам нередко рассказывал о себе в беседах с духовными чадами – их записи и донесли до нас сведения о его жизни до Оптиной.

***

Оптину пустынь за все время своей монашеской жизни преподобный Варсонофий покидал лишь несколько раз, и те – только по послушанию.

Во время Русско-японской войны преподобный Варсонофий за послушание отправляется на фронт: исповедует, соборует и причащает раненых и умирающих, сам неоднократно подвергается смертельной опасности.

После окончания войны преподобный Варсонофий возвращается в Оптину. В 1907 году он был назначен скитоначальником с возведением в сан игумена и награжден палицей.

На него возложено было духовное окормление братства и всех посетителей, с которыми затем у него установилось непрерывное духовное общение, плодом чего была ежедневная переписка, доходившая не менее, чем до четырех тысяч писем ежегодно.

В июле 1909 года старец был участником Всероссийского съезда монашествующих, проходившего в Троице-Сергиевой Лавре.

В 1910 году, также за послушание, ездил на станцию Астапово к Л. Н. Толстому.

«…жизнь Льва Николаевича, – сокрушался преподобный Варсонофий, что Толстой избрал гибельный, а не праведный путь, – могла бы пойти совсем иначе, не послушайся он погибельного помысла. Явилась у него мысль, что Иисус Христос – не Бог, и он поверил ей. Потом пришло в голову, что Евангелие написано неправильно, и этой мысли он поверил и перекроил Евангелие по-своему, отпал от Церкви, уходил все дальше и дальше от Бога и кончил плохо. Приходил он как-то сюда, был у батюшки Амвросия, вероятно, пришел под видом жаждущего спасения. Но отец Амвросий очень хорошо понял его, когда Толстой заговорил с ним о своем «евангелии». Когда Толстой ушел от батюшки, тот сказал про него только: «Горд он!» Одним этим словом охарактеризовал весь его душевный недуг».

Преподобный Варсонофий приехал на станцию Астапово к умирающему писателю, чтобы напутствовать его перед смертью и дать возможность в последние минуты жизни примириться с Церковью. Но, к великому сожалению, не был к нему допущен родственниками. Он всегда искренне сожалел об этом:

«Возвращался я из Астапова с грустью на сердце, так как миссия моя не была выполнена. Конечно, Господь «и намерения целует» и награждает человека за труд, а не за результаты труда, но все-таки мне было грустно. Конечно, Толстой теперь на Страшном суде безответен; и митрополит прислал ему телеграмму, которую ему даже не передали. Церковью было сделано все для его спасения, но он не захотел спастись – и погиб. А когда-то был благочестивым человеком, но, видно, это благочестие было только внешним».

***

К этому времени слава о преподобном Варсонофии разносится по всей России. Ушли в вечные обители святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, преподобный старец Варнава Гефсиманский. Страна приближалась к страшной Первой мировой и неизмеримо более страшной революции, житейское море, волнуемое вихрями безумных идей, уже «воздвизалось напастей бурею», люди утопали в его волнах…

Прилив богомольцев в Оптину заметно увеличился. Как в спасительную гавань, стремились они к преподобному Варсонофию. Среди них было много лиц из высших классов, а также учащейся молодежи обоего пола высших учебных заведений. Волнуемые различными чувствами и сбиваемые сомнениями они прибегали к помощи и руководству старца Варсонофия, и у него, при содействии благодати Божией, находили врачевание не только телес, но и истерзанных, истомленных грехом душ, стремились за ответом на вопрос: как жить, чтобы спастись?

Во время бесед с духовными детьми старец Варсонофий говорил:

«Есть разные пути ко спасению. Одних Господь спасает в монастыре, других в миру… Везде спастись можно, только не оставляйте Спасителя. Цепляйтесь за ризу Христову – и Христос не оставит вас».

«Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего, начинает избегать ходить в церковь, сначала старается прийти к службе попозже, а затем и совсем перестает посещать храм Божий.

Ищущие Христа обретают Его, по неложному евангельскому слову: Стучите и отверзется вам, ищите и обрящете [ср.: Мф. 7, 7], в доме Отца Моего обителей много [Ин. 14, 2]. И заметьте, что здесь Господь говорит не только о небесных, но и о земных обителях, и не только о внутренних, но и о внешних».

«Каждую душу ставит Господь в такое положение, окружает такой обстановкой, которая наиболее способствует ее преуспеянию – это и есть внешняя обитель. Исполняет же душу покой мира и радования – внутренняя обитель, которую готовит Господь любящим и ищущим Его».

«Не читайте безбожных книг, оставайтесь верными Христу. Если спросят о вере, отвечайте смело. Нельзя научиться исполнять заповеди Божии без труда, и труд этот трехчастичный – молитва, пост и трезвение….»

«Жизнь есть блаженство… Блаженством станет для нас жизнь тогда, когда мы научимся исполнять заповеди Христовы и любить Христа. Тогда радостно будет жить, радостно терпеть находящие скорби, а впереди нас будет сиять неизреченным светом Солнце Правды – Господь… Все евангельские заповеди начинаются словами: Блажени – блажени кротции, блажени милостивии, блажени миротворцы… [ср.: Мф. 5, 3–12]. Отсюда вытекает, как истина, что исполнение заповедей приносит людям высшее счастье».

«Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение… Нет случайного в жизни, все творится по воле Создателя. Чтобы уподобиться Богу, надо исполнять Его святые заповеди.

Как спастись? Единственно – через смирение: „Господи, во всем-то я грешен, ничего нет у меня доброго, надеюсь только на беспредельное Твое милосердие“.

Когда в сердце закроется клапан для восприятия мирских наслаждений, тогда откроется иной клапан для восприятия духовных. Но как стяжать это? Прежде всего миром и любовью к ближним: Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидует, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине… [ср.: 1 Кор. 13, 4–6].

Затем терпением. Кто спасется? – Претерпевший до конца [ср.: Мф. 10, 22; 24, 13; Мк. 13, 13].

Далее – удалением от греховных удовольствий, каковы, например, игра в карты, танцы…

Я не хочу сказать, что чтение произведений наших великих писателей было грехом, но есть чтение более полезное и назидательное. Во-первых – чтение Псалтыри… Книга эта, хотя и написана святым царем и пророком Давидом, но по внушению Духа Святого, сам пророк Давид говорит: Язык мой – трость книжника скорописца [Пс. 44, 2].

Затем – жития святых представляют незаменимое чтение, которое так благотворно действует на душу, особенно читаемое на славянском языке…

Посещайте монастыри, особенно в праздники… чтобы отдохнуть душой…»

«Хотя монашеская жизнь и полна скорбями и искушениями, но она же несет с собой и великие утешения, о которых мир не имеет ни малейшего понятия.

Впрочем, как бы ни спастись, только бы спастись и достигнуть Царствия Небесного, которого да сподобит нас всех Господь».

***

Несмотря на великие духовные дарования старца, нашлись недовольные его деятельностью: путем жалоб и доносов он был удален из Оптиной. Преподобный Оптинский старец Никон исповедник говорил потом о тех тяжелых днях:

«Старец воистину тогда страдал. Делясь со мною скорбию своею, однажды он сказал мне, что от великой внутренней борьбы и скорби он боится, как бы не сойти с ума…» (Поучение в 5-ю Неделю Великого поста).

Смиренно просил преподобный Варсонофий оставить его в скиту для жительства на покое. Просил позволить ему остаться хотя бы и в качестве простого послушника.

Однако в 1912 году по решению Синода преподобный Варсонофий был назначен настоятелем Старо-Голутвинской обители с возведением в сан архимандрита.

Монастырь этот пришел к началу XX века в упадок. Мужественно перенося скорбь от разлуки с любимой Оптиной, старец принимается за благоустройство вверенной ему обители. Он привлек благотворителей, которые помогли отремонтировать храмы, кельи, гостиницу. Обитель перед революцией стала одним из известных духовных центров, куда стекались отовсюду паломники.

И как прежде, стекается к преподобному Варсонофию народ за помощью и утешением. И как прежде, он, сам уже изнемогавший от многочисленных мучительных недугов, принимает всех без отказа, врачует телесные и душевные недуги, наставляет, направляет на тесный и скорбный, но единственно спасительный путь.

***

Меньше года управлял старец обителью. Страдания его во время предсмертной болезни были поистине мученическими. Большая опухоль, появившаяся на шее старца, затрудняла его дыхание.

Причащался старец ежедневно. Он отказался от помощи врача и какой бы то ни было пищи.

«Оставьте меня, – повторял старец, – я уже на кресте…».

1/14 апреля 1913 года предал он свою чистую душу Господу. Тело преподобного Варсонофия было доставлено в Оптину пустынь и погребено 9/22 апреля рядом с его духовным отцом и учителем преподобным Анатолием «Старшим».

Яркую характеристику дал ему игумен Иннокентий (Павлов), духовное чадо старца:

«Это был гигант духа. Без его совета и благословения и сам настоятель монастыря отец Ксенофонт ничего не делал, а о его духовных качествах и великом обаянии, которое он имел на всех своих духовных чад, можно судить по краткому выражению из надгробного слова: «гиганта малыми деревцами не заменишь».

В 1996 году преподобный Варсонофий был причислен к лику местночтимых святых Оптиной пустыни, а в августе 2000 года – Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен для общецерковного почитания.

Святые мощи преподобного старца были обретены 27 июня /10 июля 1998 года и в настоящее время пребывают в храме-усыпальнице в честь Владимирской иконы Божией Матери Оптиной пустыни.

***

Преподобный Варсонофий был и прекрасным духовным писателем. Глубоко знал русскую классическую литературу, сам писал стихи.

«Батюшка – высокий художник в душе», – отозвался о личностном складе преподобного Варсонофия в своем «Дневнике» его послушник и ученик Николай Беляев (впоследствии оптинский старец Никон).

«Эта освященная глубокими духовными исканиями эстетическая одаренность натуры старца, – считает священник Илия Ничипоров, клирик Никольского храма Красногорска Московской епархии, преподаватель Коломенской Православной духовной семинарии, доцент МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор филологических наук, – раскрылась в его разнообразном литературном наследии. Перу о. Варсонофия принадлежат стихотворения, а также «Келейные записки», которые создавались в 1890-е гг. В жанровом плане здесь происходит оригинальное сочетание комментированных выписок из отцов Церкви, летописных фрагментов, посвященных текущей монастырской жизни, элементов автобиографии, дневниковых заметок. Живой голос старца, особенности его мышления, речи передаются и в записях его бесед, которые велись духовными чадами в 1907–1913 гг.».

В беседах с духовными чадами есть такой примечательный эпизод:

«…Когда мне было 35 лет, матушка обратилась ко мне:

– Что же ты, Павлуша, все сторонишься женщин, скоро и лета твои выйдут, никто за тебя не пойдет?

За послушание я исполнил желание матери… В этот день у одних знакомых давался званый обед. «Ну, – думаю, – с кем мне придется рядом сидеть, с тем и вступлю в пространный разговор». И вдруг рядом со мной на обеде поместился священник, отличавшийся высокой духовной жизнью, и завел со мной беседу о молитве Иисусовой…

Когда же обед кончился, у меня созрело твердое решение не жениться.

Господь неисповедимыми путями вел меня к монашеству. По милости Божией я узнал Оптину и батюшку Амвросия, благословившего меня поступить в монастырь».

Написанное спустя годы после того памятного обеда его стихотворение «Молитва Иисусова», где «звучат прямые обращения и к собственной душе, порой обессиленной вражескими воздействиями, и к духовным чадам», – одно из лучших в литературном наследии старца:

Мой друг о Господе! Дерзай!

Не прекращай великой, тяжкой битвы,

И поле бранное отнюдь не покидай –

Не оставляй Божественной молитвы!

Пребуди в подвиге до смерти, до конца:

Победа ждёт тебя, духовного борца.

Души твоей да не смятутся кости,

Да не колеблются её твердыни и столпы,

Когда приступят к ней злокозненные гости –

Бесовских помыслов несметные толпы.

Всемощным именем Господним их рази;

Гонимы Им, рассеются врази!

***

Тропарь преподобному Варсонофию Оптинскому

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, приходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней: тем же и со Ангелы срадуется, преподобне Варсонофие, дух твой

Материал подготовил Николай Головкин

Источник: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви